В настоящее время к одной из острых проблем современности относятся проблемы недопущения и ликвидации чрезвычайных ситуаций естественного и техногенного происхождения.

Новости

30 декабря прошлого года Председатель Правительства РФ подписал постановление о внесении изменений в Правила противопожарного режима. Сотрудники МЧС уже начинают проводить профилактические рейды, цель которых – проследить за соблюдением новых норм Правил. Основные изменения коснуться курильщиков - обозначен запрет на выброс окурков из окон (как в подъездах многоквартирных домов, так и в автотранспорте и ж/д транспорте).

Также собственники и пользователи земельных участков, члены садоводческих товариществ и дачных кооперативов теперь должны своевременно проводить мероприятия по очистке от мусора территории и скосу сорной травы. Еще запрещено обустраивать сенники и поленницы с дровами в охранных зонах объектов транспортной инфраструктуры и линий передачи связи. Эти изменения, уверены специалисты, помогут предотвратить столь частые в летний период возгорания сухостоя и дальнейшее распространение огня. Совместно с пожарными к участию в рейдах привлекут представителей исполнительной власти и муниципалитетов. За несоблюдение новых правил установлен штраф от 4 до 400 тысяч рублей.

Классификация пожаров, пожарных и взрывоопасных зон

Классы пожаров

Классификация пожаров, а также взрывоопасных зон - это важная сфера знаний, которая может потребоваться в любой момент. В первую очередь понимание и осмысление этого профильного регламента необходимо для работы гражданского специалиста или пожарного инспектора в ходе своей профессиональной деятельности. Но ещё гораздо важнее знать основы этой классификации при выполнении проектировочных работ, связанных с обеспечением пожарной безопасности объекта. По действующему законодательству принято разделять пожары на несколько классов: класс А 1 и класс А 2. К первой группе относится исключительно горение продуктов и веществ твёрдого типа. Примером их являются древесина, уголь или же текстиль.

Во второю группу входят пластмассы, а также соединения с каучуком, при горении которых можно наблюдать тление:

- класс Б. В эту группу относятся только горючие компоненты, а также плавящиеся вещества. Группу эту также принято маркировать на два разветвления. Б1 - это вещества горящие на водной среде, но не способные в ней раствориться. Сюда входит продукты переработки нефтяных агентов и парафин. Б 2 - это спирты, глицерины, а также ацетоны (и другие полярные вещества в жидкой форме);

- класс С. Сюда причисляют абсолютно все газовые вещества, такие как пропан или бутан;

- класс D, разделяющийся на 1, 2 и 3 типы. Это, так называемое горение металлов. Группа первая - лёгкие металлы. Ко второй группе причисляют металлы щелочной группы. А к третьей группе относят горение гибридов металлов, а также соединений металлорганической природы;

- класс Е включает в себя горение материалов, включённых в конструкцию промышленных и бытовых электрических установок;

- класс F. Опасное горение веществ радиоактивной и ядерной природы на промышленных предприятиях и складских, оборонных объектах.

Классификация пожарных и взрывоопасных зон

Также принято выделять несколько пожароопасных зон для определения правильных действий при ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также составления специальной, проектной документации:

- зона П 1. Сюда относятся исключительно те помещения, где циркулируют смеси горючего типа. При этом температурная граница их вспышки составляет не менее 61 градуса (по шкале Цельсия);

- зона П 2. В эту группу принято включать только те помещения, в которых происходит выделение волокон и пыли, склонных к опасному воспламенению;

- зона П / ПА 3. Зона включает в себя закрытые помещения, в которых находятся вещества горючего типа с параметром УПН (УДЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ НАГРУЗКА) 1 мДж/м2 (не менее этого значения);

- зона 3. К этой группе относят участки не имеющие отношения к внутренним, замкнутым пространствам сооружений и зданий (горючие и твёрдые вещества со значением температуры вспышки - 61 градус по шкале Цельсия).

Не следует забывать про 123 федеральный закон, устанавливающий дополнительную классификацию взрывоопасных зон. В этом документе принимается во внимание не только частота, но и общая длительность нахождения смесей с большой степенью взрывоопасности:

- класс 0. В эту группу принято включать зону, где газовая смесь находится хотя бы один расчётный час (или же на постоянной основе);

- класс 2. Сюда относят те зоны, где находится стационарное или передвижное оборудование, способное при обычном режиме эксплуатирования провоцировать выделение газов или же паров горючего типа. При смешивании с воздушной средой они могут быть спровоцировать большой взрыв;

- класс 20. Это те зоны, где происходит активное скопление горючей пыли в большом объёме. Минимальный порог концентрации для воспламенения здесь равняется около 65 г/м3;

- класс 22. К этой группе относятся помещения с работающим оборудованием, которые могут выделять в окружающую среду опасные, горючие волокна и пыль после ЧС.

Перезарядка и техническое обслуживание огнетушителей. Сроки перезарядки огнетушителей

Перезарядка и техобслуживание огнетушителей

Огнетушитель является самым распространённым средством для эффективного предотвращения пожара практически в любом типе помещения. При своих фактических минимальных габаритов и относительно небольшом весе его мобильность определяет отличную мобильность (во внимание, конечно же, принимается модификация агрегата). Но это вовсе не означает, что можно оставить предмет без присмотра и проверки его функциональных возможностей. С определённой периодичностью требуется проводить плановое техническое обслуживание огнетушителей для своевременного устранения выявленных дефектов или же проверки работоспособности изделия. Заметим, что решать этот вопрос должно исключительно уполномоченное лицо, имеющие специальное свидетельство. Работа эта проста только на первый взгляд.

Особенности перезарядки и заправка огнетушителей

Что же именно проводят с огнетушителем на этом этапе. Манипуляций проводится достаточно много и каждой из них требуется уделить должное внимание. Перечислим основные из таких действий:

- проверка целостности наружной металлической оболочки. Корпус не должен иметь даже малейших деструкций, способных привести к аварийной ситуации. Во избежание неприятных инцидентов визуальный осмотр обязан санкционироваться не реже 1 раза в месяц;

- проведение заправки использующегося в огнетушителе ОТВ - огнетушащего вещества. Сделать это без специального оборудования в принципе невозможно, как и без знания специфики модуля. А случаи, когда в момент появления возгорания баллон оказывается пуст или выпуск ОТВ затруднён случаются часто. В результате такого риска пострадать могут не только материальные ценности, но и подвергнется серьёзному риску жизнь человека;

- изменения назначения помещения, к которому прикреплён огнетушитель, тип хранящихся предметов и проведение дополнительных коммуникаций. В этом случае потребуется провести расчет мощности огнетушителя и его способности справится с огнём.

Первоначальная проверка при техническом обслуживании огнетушителей

Немного о первоначальной проверке. Как составной элемент технического обслуживания огнетушителя, проводится она в обязательном порядке установленном на то лицом, - для выявления степени доступности устройства и его фактической доступности для своевременной эксплуатации в экстренных обстоятельствах. Кроме этого большое внимание уделяется и некоторым другим моментам:

- экспертное заключение о мануальной документации к действующему противопожарному средству. Инструкция должна быть написана технически грамотным, и в то же время простым языком, который может понять даже человек без профессиональных знаний;

- проверка полной комплектации. Если какая-либо из составных частей отсутствует или имеет дефект (например), то изделие не может быть использовано по назначению.

Особенности технического обслуживания огнетушителей

Выше мы уже упомянули о внешнем осмотре огнетушителя. Так вот давайте еще раз подчеркнем, на чём же стоит сделать важный акцент при проведении технического обслуживания огнетушителя:

- наличие сколов, царапин и даже совсем небольших вмятин на корпусе, а также (что еще важнее) на рабочей головке огнетушителя;

- инспекция целостности используемых гаек и, так называемых, узлов управления (автоматические установки);

- текущее техническое состояние узла распыления, ходовой системы, протекционного покрытия и, конечно же, гибкого шланга;

- оценка степени надёжности фиксации изделия к стене или спец - шкафу.

Сроки перезарядки огнетушителей

Напоминаем, что проверки обязаны проводится 1 раз в год или же каждый текущий квартал. Что касается ежеквартальной инспекции, то здесь достаточно выполнить визуальный мониторинг. В том случае, когда речь идёт о ежегодной проверке - тщательно контролируют ОТВ в приборе.

Что касается установленных, временных рамок для перезарядки огнетушителей, то они выглядят следующим образом:

- углекислотные модификации - не реже, чем каждые 5 лет. Важный момент - при обнаружении текущей проверки выявлено снижение объёма ОТВ около 5%, то перезарядка огнетушителя назначается вне плановых работ;

- пенный вид огнетушителей. Здесь к рассмотрению предлагаются два их типа: воздушно - пенный и химический модуль. Срок перезарядки огнетушителя оставляет по установленным нормативам - 5 лет. Есть и исключение из правила - образование пены на углеводородной базе - всего 2 года;

- порошковые огнетушители. Тут всё зависит от модели оборудования. Так, ОПУ 2/01 перезаряжается каждый год, а классы ОПУ 2/04, ОП 5 через каждые 2 года. Когда как ОП 5г и ОП 100 - 1 раз за 4 года.

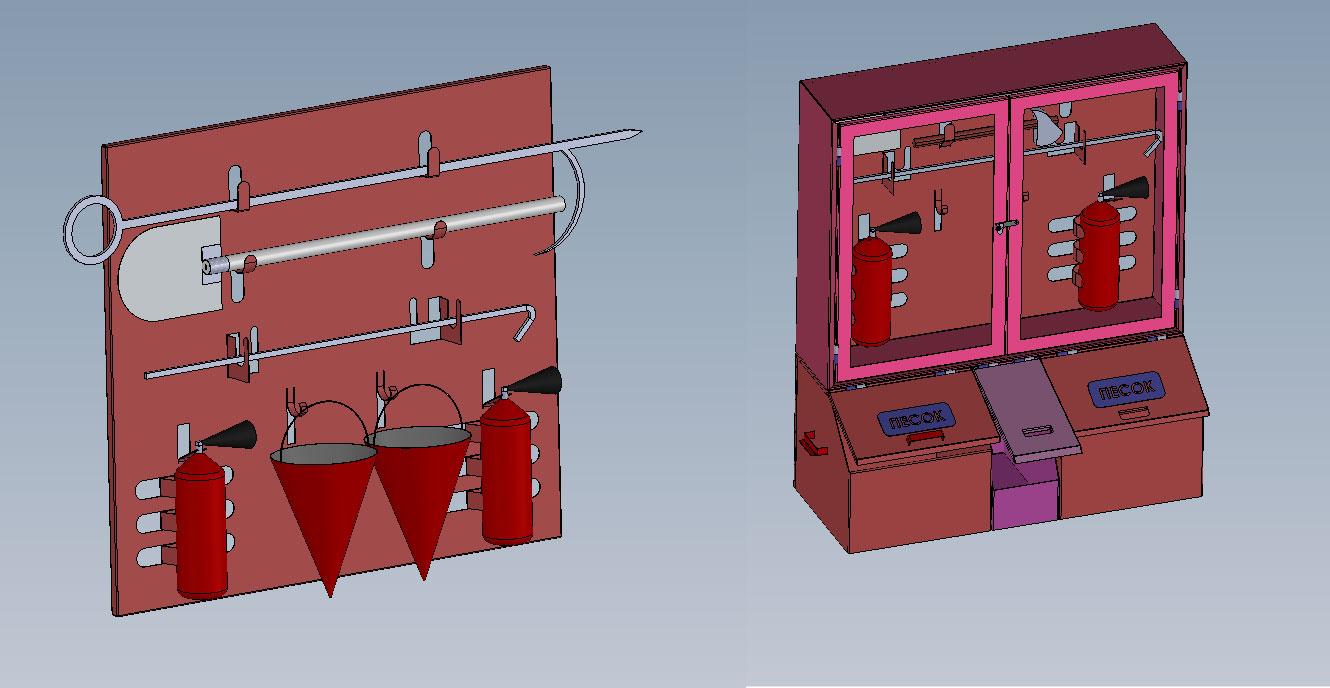

Пожарный щит: комплектация, ГОСТ. Открытый и закрытый пожарный щит

Пожарный щит

Практически на каждом объекте действуют строгие правила пожарной безопасности. Ответственное лицо обязано позаботиться о размещении специальных средств, позволяющих в нужный момент оказать содействие тушению возгорания. К числу таких конструкций причисляется и пожарный щит. Если ответственно отнестись к этому вопросу, то можно избежать неприятных последствий чрезвычайной ситуации. В первую очередь речь о его комплектации специальными средствами. Она должна быть полной и подобранной в соответствии с действующей нормативной базой.

Пожарный щит. Комплектация

Требуется соблюдать нормы комплектации пожарных щитов. С помощью этих документов появляется возможность эффективно сформировать средство для борьбы с возгоранием. Кроме того правильной комплектацией пожарного щита может и заинтересоваться надзорная, пожарная комиссия. Итак, действующие нормы комплектации предполагают наличие следующих важных специализированных предметов:

- топор пожарный. С его непосредственной помощью появляется возможность разблокировать эвакуационные маршруты. Примером таких ситуаций может служить вскрытие закрытых окон, дверей, вентиляционных люков;

- лопата "совковая". Она широко используется в тех случаях, когда требуется произвести засыпку материалов горючего типа. Производиться это с помощью ёмкости с песком;

- ведро пожарное. Предназначен этот инвентарь для перемещения воды или же песка непосредственно к месту возгорания;

- багор пожарный. Это средство используется для открытия заблокированных дверных и оконных проёмов;

- лом. Чаще всего этот подручный инструмент находит применение при необходимости очистить рабочий гидрант от ледяной корки или разблокировать эвакуационный люк.

Госты и требования к пожарным щитам

Одним из основных документов, в котором предъявляются требования к пожарным щитам являтся ГОСТ 12.4.009-83, определяющий конкретный вид пожарной техники для защищаемого объекта: его размещение, обслуживание и т.п. Однако, требования в этом ГОСТ зложены слишком в общем и размыто. Более конкретные данные, позволяющие правильно укомплектовать пожарный щит или выбрать готовое заводское изделие, приведены в «Правилах противопожарного режима в Российской Федерации», сокращенно ППР, утвержденных в 2012 году. Более того, за не соблюдение правил противопожарного режима установления конкретная административная ответственность. В приложении № 5 к Правилам противопожарного режима указано необходимое количество пожарных шкафов, их тип и комплектация.

Основным материалом для изготовления пожарных шкафов служит тонколистовой металл. Может использоваться и дерево с соответствующей огневой пропиткой. Может использоваться специальная, армированная сетка в качестве защитной накидки. Не допускается использоваться замки (или забивать гвоздями) дверцы. В противном случае будет закрыт доступ к вспомогательному инвентарю в случае возникновения пожарной ситуации. Будет потеряно драгоценное время для вскрытия пожарного щита - результате чего очаг возгорания может выйти из под контроля. При этом контрольная пломба обязательно должна присутствовать!Кроме того, сигнальную окраску и разметку пожарных щитов регулирует ГОСТ Р 12.4.026-2001.

Перед тем, как установить пожарный шкаф на объекте, требуется определить класс пожара, который может иметь место. Всё будет зависеть от особенностей производства или происходящего, технологического процесса. В соответствии с этим необходимо выделить несколько типов классификаций:

- А. Горение материалов преимущественно органической природы;

- B. Для таких пожаров характерно наличие плавящих агентов;

- С. Горение, как правило, вызвано газами;

- D. Горение металлических сплавов;

- F. Пожары вызванные электрическими установками.

Открытый и закрытый пожарный щит

Пожарные щиты могут быть открытого типа и закрытого. Закрытые пожарные щиты предусматривают наличие дверей или накидной сетки. Открытый пожарный щит таких конструктивных частей не имеет.

С целью предупреждения кражи достаточно разместить крышку, выполненную из стекла.

Не стоит забывать про яркий маркер на щите в виде полоски. Его основная роль состоит в акценте внимания при возникновении чрезвычайной, пожарной ситуации.

Ширина окантовки пожарного шкафа - не менее 30 и не более 100 мм.

На поверхности каждого пожарного шкафа необходимо разместить отметку индивидуального, порядкового номера, а также инвентарный список. Кроме этого указывается данные ответственного лица и контактный номер службы спасения - 101.

Системы оповещения ГО и ЧС

Как известить жителей страны о масштабном стихийном бедствии, техногенной аварии, военной угрозе или другой чрезвычайной ситуации (ЧС). Для этого существуют специальные системы оповещения гражданской обороны (ГО). К ним относят целый комплекс организационных сил, технических средств, сетевых каналов как общего пользования, так и ведомственных.

Сигналы, информирующие о ЧС, должны быть доведены до следующих субъектов:

- население;

- должностные лица;

- органы управления;

- силы ГО.

Основным способом оповещения остается распространение речевой информации посредством местных линий – радио и телевидения. Однако, возможно использование и других устройств:

- сирены;

- громкоговорители;

- репродукторы;

- телефоны;

- подвижные средства.

Для определенных ситуаций уже заготовлены варианты текстовых сообщений, за что отвечает управление МЧС России по ГО и ЧС совместно с местными органами исполнительной власти.

Структуризация систем оповещения ГО и ЧС

Устанавливаются системы оповещения ГО и ЧС не везде, а только на крупных объектах, которые попадают в категорию опасных, либо на тех, где одновременно пребывает большое количество людей.

Поскольку оповестить необходимо разные категории граждан, на разных уровнях государственного устройства, то, соответственно, и системы оповещения будут отличаться масштабом действия. В РФ на сегодняшний день действуют системы:

- Централизованного оповещения (СЦО):

- региональная автоматизированная (РАСЦО);

- территориальная автоматизированная (ТАСЦО).

- Локальные (ЛСО).

- Объектовые (ОСО).

- Управляющие оповещением и эвакуацией людей (СУОЭ).

Основной принцип размещения устройств оповещения граждан – установка оборудования вблизи крупных промышленных объектов, например, гидросооружений, химических производств и других. То, какой именно вариант оповещения населения будет применен, зависит от вида угрозы, ее мощности и опасности.

Как работают системы оповещения регионального и территориального уровней

Оповещение самого высокого уровня осуществляется централизованно, автоматически запускаясь в случае ЧС. Все сигналы, поступающие от пунктов МЧС, передаются в регионы, органы и соединения, подчиняющиеся федеральному центру.

В свою очередь РАСЦО обязаны передать сигнал далее к управлениям ГО и ЧС. Должны быть оповещены:

- руководители организаций, отвечающих за ГО;

- диспетчера служб оперативного реагирования, которые находятся на опасных и крупных производственных объектах;

- население регионов;

- органы управления ГО.

Техническая база всех систем оповещения РФ – комплекс П-160.

Местные системы оповещения населения ГО и ЧС

Следующая ступень передачи сигнала о ЧС – это объекты местного уровня:

- дежурные диспетчера на потенциально опасных объектах и крупных предприятиях с экономической ценностью;

- городское и сельское руководство ГО;

- население.

Оповещение для жителей и должностных лиц осуществляется раздельно. Функционирование системы обеспечивает комплекс технических устройств (КТС) П-164 или П-166, либо автоматизированные системы оповещения (АСО). Обе системы работают по каналам тональной частоты, что позволяет выбирать конкретную зону для оповещения, не задействуя остальную территорию.

Особенности организации локального оповещения населения

ЛСО создаются в тех районах, где работают или строятся потенциально опасные объекты. За их технической исправностью и готовностью к задействованию в случае возникновения ЧС следит начальник ГО. Он же и занимается оповещением населения, руководителей и сотрудников предприятий о непредвиденных угрозах:

- техногенных авариях;

- вторжении противника;

- природных катастрофах.

Такая многоуровневая система оповещения, слаженно и продуктивно исполняющая свои задачи, является наиболее эффективной в плане массового оповещения людей о грозящей опасности и ее предотвращения.

Объектовые системы оповещения – обеспечение безопасности предприятий

ОСО запускается в тех случаях, когда возникшая опасность ограничивается пределами территории одного объекта. Цель ее – довести информацию о ЧС руководящим лицам, персоналу, службам, ответственным за ГО на объекте.

Система работает в основном на базе КТС П-164, однако, на сегодня активно рассматриваются различные варианты ее усовершенствования.

Как пример – системы СГС-22М, которые позволяют оповещать открытые зоны и закрытые помещения на объекте, передавать предупреждающие сигналы, речевые сообщения, а в одностороннем порядке использоваться в местных каналах вещания. При этом с их помощью возможна организация и городского, и локального оповещения. Управление системой может осуществляться удаленно. Еще один плюс – возможность передачи специальных сообщений на телефоны, записанные в базе.

Внедрение также технологий и систем мировых стандартов:

- АТМ (B-ISDN);

- сотовая радиосвязь;

- GSM;

- спутниковые персональной связи;

- цифровые (ISDN);

- пейджинговые;

- мобильная связь –

позволяет силам ГО работать еще качественнее и эффективнее, снабжая эти и другие службы РФ бесперебойной и высокоскоростной связью.

Требования к аварийному освещению

Организация аварийного освещения (АО) на объектах капитального строительства – задача не из простых, ведь при этом требуется четко соблюдать все нормы и требования государственных документов. Пункты, касающиеся проектирования и эксплуатации аварийного освещения, можно найти в различных нормативах – Федеральных законах, ГОСТах, Сводах Правил и СНиПах. Однако, основные моменты прописаны в Национальном стандарте РФ (ГОСТ Р 55842-2013) «Классификация и нормы аварийного освещения».

Определение и виды аварийного освещения

Аварийным называют такое освещение, которое автоматически срабатывает, если нарушается питание рабочего освещения. Одним из основных предназначений АО является обеспечение безопасной и успешной эвакуации людей при пожаре в здании. При этом в отношении аварийного освещения должны быть выполнены 2 условия:

Проектирование системы аварийного освещения предшествует монтажу устройств. Без грамотного проекта система может попросту не работать или работать некорректно.

- наличие резервного источника (блока) питания, предназначенного для функционирования при выключении основного БП в случае любой чрезвычайной ситуации;

- автоматическое включение АО, если на объекте сработала пожарная сигнализация.

Классифицируют аварийное освещение на 2 вида:

- Эвакуационное.

- Резервное.

Первый вид (эвакуационное АО) делят еще на 3 подвида:

- Для эвакуационных путей (ЭП) – служит для более надежного обозначения путей выхода из здания и безопасного их использования.

- Антипаническое – препятствующее возникновению и нарастанию паники у населения, указывающее безопасный подход к ЭП.

- Зон повышенной опасности – то есть таких, в пределах которых повышена вероятность возникновения опасных или вредных производственных факторов, например, участки, по которым перемещаются массивные механизмы или технологическое оборудование, грузоподъемные краны, либо места хранения ядовитых, агрессивных, легковоспламеняющихся жидкостей. Аварийное освещение таких зон необходимо для того, чтобы безопасно завершить потенциально опасный рабочий процесс.

Резервное АО обеспечивает на объекте бесперебойное продолжение рабочего процесса, если рабочее освещение вдруг отключается.

Основные требования к аварийному освещению путей эвакуации

Первостепенная задача, которая возложена на аварийное освещение в здании – это обеспечить безопасный выход присутствующих в помещении людей из критической зоны.

Для этого внутри здания необходимо создать приемлемые визуальные условия для процесса эвакуации, а вне его – обеспечить надежные и легко обнаруживаемые места для хранения средств безопасности и ручных устройств для тушения пожара.

От эвакуационного аварийного освещения требуется:

- Обеспечить освещение ЭП в течение как минимум 1 часа, при этом уже через 5 секунд после отключения основного освещения должно включиться 50% освещенности, а через 10 секунд – все 100%.

- Наличие источников АО в нужных местах:

- перед каждым выходом эвакуации;

- на путях эвакуации (коридоры, проходы);

- где имеются перепады уровня пола;

- на верхней и нижней ступени каждого лестничного марша;

- в местах изменения направления хода эвакуации;

- пересечения коридоров (проходов);

- для обозначения пункта медпомощи;

- там, где размещены средства экстренной связи;

- для обозначения мест размещения первичных средств тушения пожара;

- для подсветки планов эвакуации;

- у выходов из здания, снаружи.

- Обеспечить следующую освещенность проходов эвакуации шириной не более 2 м:

- по оси – не менее 1 люкса;

- по полосе, симметричной оси прохода, занимающей не менее 50% от общей ширины прохода – не менее 0,5 люкса;

- неравномерность освещенности (отношение максимального значения к минимальному) не должно превышать 40:1.

- Ограничить слепимость, которая может создаваться светильниками АО, следующими пределами:

- для горизонтальных ЭП – от 500 кд до 5000 кд в зависимости от высоты установки ламп (от менее 2,5 м до 4,5 м и выше).

Требования к антипаническому аварийному освещению

При пожаре огонь только в самом начале ярко освещает помещение. Уже через несколько минут после загорания выключается основное освещение, появляются густые клубы черного, токсичного дыма и воцаряется полная темнота. Естественно, что в этих условиях большинство людей легко поддается панике, теряет способность думать, ориентироваться, трезво оценивать обстановку.

Именно с целью не допустить паники у людей, вызванной потерей видимости, на объектах должно быть организовано антипаническое аварийное освещение.

Антипаническое освещение по ГОСТу:

- обязательно проектируют для помещений, превосходящих по размеру 60 м кв.;

- должно обеспечивать видимость препятствий до 2 м в высоту на пути движения человеческого потока;

- на протяжении не менее 1 часа должно обеспечить 50% освещенности через 5 сек. после отключения основного освещения и 100% - через 10 сек.

Освещенность при включении антипанического АО должна быть не менее 0,5 люксов на всей поверхности коридора эвакуации за исключением полосы в полметра вдоль границы.

Значения слепимости и неравномерности освещенности – те же, что и для АО путей эвакуации.

Организация аварийного освещения зон повышенной опасности

Зоны повышенной опасности в случае аварии должны быть освещены лучше и быстрее, чем все остальные участки в здании.

Аварийное освещение должно постоянно составлять 100% нормируемой освещенности. Допускается прерывание на время в полсекунды, но не более.

Освещенность особо опасных зон должны равняться не менее 15 люксов, а неравномерность освещения – составлять 10:1 и не больше.

Также увеличены значения силы свечения светильников АО – от 1000 кд до 10000 кд при тех же значениях высоты ламп.

Когда нужно резервное освещение

Предусмотреть резервное АО на объекте необходимо, если при отключении основного питания будет нарушено течение технологического процесса или работы оборудования, что может повлечь за собой:

- гибель, отравления, травмы людей;

- возникновение пожара или взрыв;

- утечку опасных веществ (токсичных, радиоактивных и других);

- нарушение работы других важных объектов.

По нормам резервное АО может иметь более низкую освещенность, чем эвакуационное. Однако, в том случае, если резервное освещение проектируется и организуется по тем же требованиям, что и эвакуационное, допускается эксплуатировать его вместо эвакуационного.

Установка пожарной сигнализации

В комплексе противопожарного оборудования, которое монтируется в помещении или на объекте, пожарная сигнализация является ключевым устройством. Практически 100% современных жилых домов, зданий и сооружений оборудуются подобными системами.

Модернизированная пожарная сигнализация незаметна, проста в обслуживании и стоит не очень дорого.

Как любое точное устройство, пожарная сигнализация имеет ряд тонкостей в установке и эксплуатации.

Комплексы пожарной сигнализации делят на несколько типов:

- пороговые с радиальными шлейфами или модульные;

- адресно-опросные;

- адресно-аналоговые;

- комбинированные.

Самыми популярными системами являются адресно-аналоговые. Компоненты такого оборудования моментально реагирует на опасные признаки пожара, точно определяя место возгорания.

В зависимости от типа и размера задач, решаемых пожарной сигнализацией (или охранно-пожарной), она может включать оборудование таких категорий:

- устройства, предназначенные для централизованного управления комплексом (компьютер или контрольная панель);

- оборудование для сбора и обработки информации с пожарных извещателей и чувствительных датчиков;

- оповещатели о пожаре (звуковые, световые, речевые), извещатели.

Принцип работы пожарной сигнализации прост: датчики реагируют на один или несколько параметров (задымление, повышение температуры, изменение химического состава окружающей среды, открытое пламя). Сигнал передается на приборы оповещения, которые информируют людей о возгорании. Сразу или спустя некоторое время (устанавливаемое специально для эвакуации людей) срабатывает автоматическая система пожаротушения.

Подготовка к монтажу пожарной сигнализации

Грамотное оснащение объекта противопожарным оборудованием начинается с разработки проектной документации. Правильный проект обеспечит корректную работу системы без ложных срабатываний и сбоев.

Комплекс пожарной сигнализации должен соответствовать установленным требованиям и нормам. Поэтому тщательный подход к составлению проекта крайне важен.

В ходе проектирования учитываются следующие нюансы, продиктованные регламентом:

- Наружные проводящие или внутренние трубы разрабатываются кольцевым способом.

- Трубопроводы, поставляющие воду для пожарных целей, не должны соединяться с санитарно-техническим или производственным оборудованием.

- Трубопровод не может быть опорой для других сооружений.

- Время заполнения расчетного объема воды при локальном пожаротушении не должен превышать 180 с.

В проекте описываются все тонкости размещения и установки элементов сигнализации, обосновывается выбор конкретного типа оборудования, производятся расчеты и составляются схемы и чертежи.

Требования к системе пожарной сигнализации

Верно спроектированная и смонтированная пожарная сигнализация должна удовлетворять ряду требований, которые выдвигают к ней потребители:

- оборудование должно иметь самый высокий уровень надежности, работать в чрезвычайных условиях и передавать информацию в случае повреждения основного канала по дополнительным сетям;

- устройства должны моментально откликаться на признаки пожара в самом начале их проявления и определять место возникновения огня;

- система должна контролировать и защищать все помещение;

- оборудование должно срабатывать даже в экстремальных условиях и при отсутствии электричества;

- должен быть обеспечен самоконтроль комплекса (регулирование исправности датчиков, работоспособности устройств, попыток нарушения системы).

Проект пожарной сигнализации необходимо разработать таким образом, чтобы к устройствам был обеспечен удобный подход с целью комфортного обслуживания и эксплуатации.

Правила установки пожарной сигнализации регулируются нормативными актами. Наиболее важными требованиями к монтажу можно назвать:

- Пожарных извещателей должно быть не менее двух в одном помещении.

- Чувствительные датчики следует размещать в местах, где существует большая вероятность возникновения пожара.

- Точки расположения датчиков определяются с учетом конструктивных особенностей. Расстояние между устройствами должно быть не меньше 9 м, а от углов и стен — 4,5 м.

- При установке дымовых сенсоров учитываются воздушные потоки в помещении (вентиляционные и конвекционные).

В одном помещении рекомендуется монтировать два разных датчика. Комбинированные системы характеризуются меньшим числом ложных включений и более высокой эффективностью в обнаружении возгораний.

Этапы установки пожарной сигнализации

Алгоритм работ по монтажу комплексов пожарной сигнализации следующий:

- На потолке или за потолочным пространством крепятся выбранные чувствительные датчики.

- Около входных дверей на высоте 1,5 м от пола устанавливаются ручные пожарные извещатели, необходимые для подачи сигнала и пожаре.

- Размещается в удобном месте контрольная панель или компьютер для контроля системы и получения информации о возгорании.

- При использовании проводного комплекса осуществляется подсоединение всех элементов специальным негорючим кабелем, который «прячется» в электротехнический короб или гофрированный шланг.

- Элементы сигнализации объединяются с другими защитными системами объекта.

- Оборудование подключается к системе электропитания и к бесперебойникам.

- Выполняется тестирование и настройка системы.

Экономия на противопожарном оборудовании часто приводит к необратимым последствиям. Подбор качественных устройств, а также грамотное проектирование, монтаж и эксплуатация пожарной сигнализации обеспечит безотказную и долгую работу оборудования.

Ремонт и модернизация противопожарных систем

Комплекс противопожарного оборудования — необходимый элемент безопасного функционирования зданий и сооружений. Однако составляющие систем со временем устаревают и изнашиваются. Это является сигналом к ремонту или модернизации оборудования.

Техническое обслуживание противопожарных систем

Сервисные мероприятия — лучший способ профилактики поломок противопожарных систем. Цель технического обслуживания (ТО) заключается в поддержании автоматики устройств в исправном и работоспособном состоянии в течение срока службы.

Нерегулярное соблюдение требований по ТО неизменно приводит к отказу системы и невосполнимому ущербу от пожара.

ТО проводится для всех элементов противопожарного комплекса:

- сигнализации;

- тушильного оборудования;

- устройств оповещения и управления эвакуацией;

- противопожарных дверей;

- вентиляции и дымоудаления;

- водопровода.

Незначительные и не требующие особого ухода составляющие системы также требуют регулярного технического обслуживания (огнетушители, пожарные шкафы и краны).

Для каждой составляющей противопожарного комплекса регламент устанавливает конкретные сроки и виды работ по ТО.

ТО выполняет такие функции:

- плановую профилактику работоспособности системы и узлов;

- устранение неисправностей и текущие ремонтные работы;

- рекомендации для заказчика по правилам использования оборудования.

В ходе проведения ТО специалисты определяют техническое состояние системы, осматривают устройства, удаляют загрязнения, смазывают, притирают, восстанавливают или заменяют детали.

ТО позволяет предупредить и устранить ложные срабатывания оборудования, ликвидировать последствия неблагоприятных производственных или климатических условий, проконтролировать соответствие параметров пожарной автоматики обозначенным в проекте и технической документации.

В отличие от технического обслуживания, ремонт и модернизация противопожарных устройств проводятся нерегулярно, а по необходимости. Этим процедурам уделяется особое внимание, так как от качества их выполнения зависит дальнейшая работа всего противопожарного комплекса.

Под ремонтом противопожарной системы понимают ряд работ и мероприятий, направленных на восстановление работоспособности или исправности оборудования или отдельных частей.

Избежать ремонта помогают регулярные профилактические процедуры и соблюдение требований по ТО системы.

Если сервисные и предупредительные работы не помогают избежать ремонтов и обращение к специалистам перешло на постоянную основу, стоит подумать о модернизации противопожарных устройств. Скорее всего, оборудование износилось как физически, так и морально.

Модернизация позволит обеспечить максимальный уровень безопасности людей и материальных ценностей благодаря использованию современных технологий и результатов прогресса.

Модернизация — комплекс работ и мероприятий, связанных с повышением потребительских качеств оборудования с приведением эксплуатационных показателей к уровню последних требований в конкретных областях.

Причины проведения ремонта и модернизации противопожарной системы

Модернизация противопожарного комплекса может быть выполнена в любой момент, когда руководитель или владелец объекта сочтет это необходимым.

Существуют ситуации, при которых усовершенствование оборудования является практически необходимым или очень желательным:

- расширении защитной зоны;

- переход с одного огнетушащего вещества на другой;

- поломке элементов или узлов и невозможности восстановления;

- объединении комплекса пожаротушения с общей защитной сетью объекта.

Цель модернизации — поиск решений по повышению эффективности работы противопожарной системы. В разных случаях для этого требуется изменить дополнительный источник огнетушащего вещества, принцип действия оборудования или внедрить другие конструктивные новшества.

Ремонт противопожарных устройств целесообразен в таких случаях:

- отдельные элементы вышли из строя;

- превышены сроки эксплуатации оборудования;

- проверка обнаружила нарушения по несоответствию системы существующим рискам или нормам, установленным по отношению к объектам определенной конструкции.

Работу противопожарного комплекса следует тщательно контролировать, несвоевременный ремонт одной детали может стать причиной выхода из строя всей системы.

ТО, ремонт и модернизация противопожарных систем требуют специальных знаний и навыков. Непрофессионала к таким работам попросту не допустят.

Обращаясь в организацию за помощью, стоит проверить наличие разрешающей документации, к которой относятся лицензия МЧС и допуски саморегулируемых предприятий. Только специализированная компания выполнит работы по ремонту или модернизации противопожарного оборудования качественно, в срок и согласно действующему регламенту.

Сотрудники профессиональных компаний используют современное измерительное оборудование и проверенные расходные материалы.

Мастера сначала изучают конкретное оборудование, а затем детально объясняют заказчику о необходимости ремонта или модернизации или ее отсутствии.

Установка систем видеонаблюдения

Комплексы видеонаблюдения позволяют контролировать не только безопасность зданий и сооружений, но и работу сотрудников объекта. Поэтому большинство владельцев предприятий, складов, офисов, а также хозяева частных домов устанавливают видеокамеры в помещениях для круглосуточного или выборочного наблюдения.

Состав комплекса видеонаблюдения

Система видеонаблюдения состоит не только из камер, как думают многие обыватели. Она включает ряд устройств, каждое из которых выполняет важные функции:

На крупных объектах вместо регистраторов оборудуют специальные серверы с отдельным программным обеспечением.

- Видеорегистратор. Это «мозг» системы, именно к нему подключаются другие элементы комплекса (камеры, датчики, исполнительные и управляющие механизмы). Основная часть видеорегистратора — жесткий диск, емкость которого выбирает непосредственно пользователь. Устройство подсоединяется с локальной сетью или к интернету для дистанционного управления.

- Видеокамеры. Этот элемент определяет качество передаваемого изображения и должен гармонично «вливаться» в интерьер помещений. Камеры делятся на виды в зависимости от места применения (здание или улица) и требуемых задач.

Существуют такие группы камер видеонаблюдения:

- корпусные — независимые устройства для наблюдения внутри помещений и на улице;

- модульные — имеют вид платы с объективом и встраиваются в любой предмет, не нарушая стиль интерьера;

- аналоговые — передают не очень детальное изображение, поэтому используются к небольших помещениях, где нет необходимости в высокой четкости картинки;

- цифровые — выполняют множество функций и монтируются на больших и серьезных объектах.

По месту размещения камеры бывают внешними и внутренними. Уличные устройства встраиваются в особый кожух, защищающий их от погодных воздействий. Камеры, используемые в помещениях, имеют более привлекательный вид и не требуют специальной защиты.

В зависимости от площади охвата, камеры делятся на стационарные и управляемые. В первом случае контролируется только один участок, на который направлено устройство. Второй тип камер способен менять угол и радиус обзора согласно установленным настройкам.

Способ передачи информации делит камеры на беспроводные и проводные. При отсутствии кабеля данные транспортируются посредством радиосигнала.

Видеокамеры могут передавать черно-белую или цветную картинку на экран. Предпочтение обычно отдается цветным устройствам, так как изображение в цвете является более информативным. С другой стороны, черно-белые камеры стоят несколько дешевле.

- Источник питания. Работа системы видеонаблюдения невозможна без электричества. Его можно получить от общих коммуникаций здания или установить автономный блок.

Среди дополнительных элементов комплекса видеонаблюдения можно отметить кронштейны для монтажа камер на разные поверхности, защитные кожухи, специальные кабели и приборы для защиты от грозы.

Неотъемлемой частью системы являются мониторы, на которые выводится картинка с камер.

Проектирование системы видеонаблюдения

Произвести установку комплекса видеонаблюдения можно без привлечения специалистов. Современное оборудование продается в сборе, его монтаж не требует особых знаний.

Перед началом работ обязательно следует начертить план помещения с нанесенными точками размещения элементов системы. При этом учитывается не только схема расположения камер, но и участки прокладки кабелей.

Однако крупный объект оснастить оборудованием видеонаблюдения самостоятельно невозможно. Здесь потребуется помощь проектировщиков и монтажников.

Разработка проекта системы включает несколько этапов:

- оценка объекта и установление требований к оборудованию;

- составление технического задания;

- разработка технического и финансового разделов проектно-сметной документации;

- согласование проекта с заказчиком.

Проектная документация оформляется в соответствии с существующими правилами и включает пояснительную записку, комплект схем и чертежей, кабельный журнал и спецификацию.

Правила монтажа видеонаблюдения

Определиться с типом камер, регистратора и других компонентов системы для оснащения небольшого дома помогут консультанты специализированных магазинов.

Чтобы подобрать оптимальное оборудование для большого и сложного объекта, следует обратиться к проектировщикам, которые произведут необходимые расчеты и выберут лучшие устройства для конкретного здания или сооружения.

Установка видонаблюдения имеет ряд тонкостей, к которым относятся:

- кабель, проложенный по воздуху, помещается в металлический короб и заземляется;

- вблизи силовых сетей используют устройства очистки сигнала и ограничения разрушительных наводок;

- для прокладки линии до 400 м выбирают RG-кабель 59 типа, а для линий свыше 400 м — UPT-кабель 5, 5е, 6, 6А категории;

- на расстоянии свыше 1 км применяют оптоволоконные линии передачи видеосигнала;

- источники питания оснащаются механизмами, контролирующими перепады напряжения;

- для линий протяженностью боле 100 м обязательно устанавливают видеоусилители;

- блоки питания, используемые на улице, помещаются в герметичную коробку;

- камеры нельзя направлять в сторону яркого солнца или света, это может привести к выходу их из строя;

- доступ к элементам системы должен быть свободным и удобным для проведения сервисных процедур.

После окончания монтажа систему необходимо протестировать и настроить программное обеспечение.

Акция!

ООО "ПОЖАРНЫЙ ЭКСПЕРТ+" объявляет о начале новой акции!

При покупке 5 любых камер вы получаете 6 в подарок!

Также действует система скидок для постоянный клиентов!

Поделиться с друзьями: